わずか5年の間で偉業に貢献

龐統が劉備の幕下にあることわずかに5年の間で、劉備の蜀侵攻に多大な貢献をしました。しかし彼はその途中に三十六歳で戦死しました。以後劉備は龐統の話が出るたびに落涙したといわれます。

襄陽出身は作り話?!

龐統、字は士元、龐士元と言われる。襄陽の人。

司馬徳操(司馬徽)が劉備に、「この地には伏龍と鳳雛がいる」と言い、劉備が「それはだれのことですか」とたずねると「諸葛孔明と龐士元だ」と答えた、という有名な話は、習鑿歯(しゅうさくし)の『襄陽記』に出ています。

習鑿歯は諸葛亮等より百年ほどあとの、やはり襄陽の人です。龐統を諸葛亮と並べるための作り話だと言われています。

隠者という存在

司馬徽は隠者です。

隠者といっても別にかくれているわけではなく、ただだれにも仕えず、たいてい地主だから年貢のあがりで食っています。

彼らは暇ですから、奇矯な行動をしたり、普通の人では考え及ばないようなすぐれた意見や議論を述べて、人を煙にまいたりして得意になっていました。

三国志の時代には隠者のような生き方が流行っていたのですね。日本の明治時代で言えば、高等遊民といったところでしょうか。

司馬徽による龐統評価

「蜀志・龐統伝」の冒頭にこういう話があります。

龐統はわかいころ、司馬徳操は人を見る目があると聞いて会いに行きました。

徳操は桑の木にのぼって葉をつんでました。龐統を根元にすわらせ、樹上と樹下で昼から夜まで語りあいました。徳操は龐統の才能を高く評価した、と。

この時代の書物は、形は歴史記録でもばかばかしいことがいっぱい書いてあります。一日中木の上にいるはずがないですから…。

なお、正史『三国志』の作者・陳寿はそれらを慎重に除き去って、信ずるに足る記事のみを採用してあるというので評価が高いのです。

呉で周瑜の部下だった過去

208年、赤壁の戦いの後、周瑜は南郡太守となり、龐統はその属官となりました。

2010年、周瑜が病死すると、その遺骸に付き添って呉に入り、当地の名士たちと親しく交遊しました。

やる気のない役人時代

劉備が荊州を領有すると、龐統は従事という身分のまま県令となるが、さっばり治績が挙がらず免官になってしまいました。

これを聞いた呉の魯粛は、わざわざ劉備に手紙を送り、「龐士元は県を治めるような小さな才能の持主ではありません。

州郡の長官の顧問になってこそ優れた才能を発揮出来るのです」とアドバイス、孔明も同じように取り成しました。

そこで劉備は龐統と会ってみたところ、言われたとおりの大才だったので評価を改め、治中従事という役につけました。その親愛ぶりは孔明に次ぎ、間もなく孔明と並んで軍師中郎将となりました。

本当に龐統のすすめか?

龐統が劉備の臣になったのは、建安14年(209年)劉備が荊州牧になった前後のころです。

翌々16年、蜀の劉璋の家臣・法正が「蜀をお取りなさい」と劉備に言ってきました。劉備は、得意のお人好しで躊躇しましたが、龐統が「ぜひいただきましょう」と主張したので劉備もその気になったようです。

この話は、西晋の歴史家である司馬彪が、後漢末に書いた『九州春秋』という歴史書にあります。(なお、「九州」は黄州、会州、豫州など九つの州でつまり全国のこと、「春秋」は歴史のことです。)

これは当てにならない話のようで、そもそも蜀へ行くかどうかは、新入りの龐統がすすめたから行く気になったというような軽い問題ではないのではないでしょうか?

蜀攻略のための三つの献策

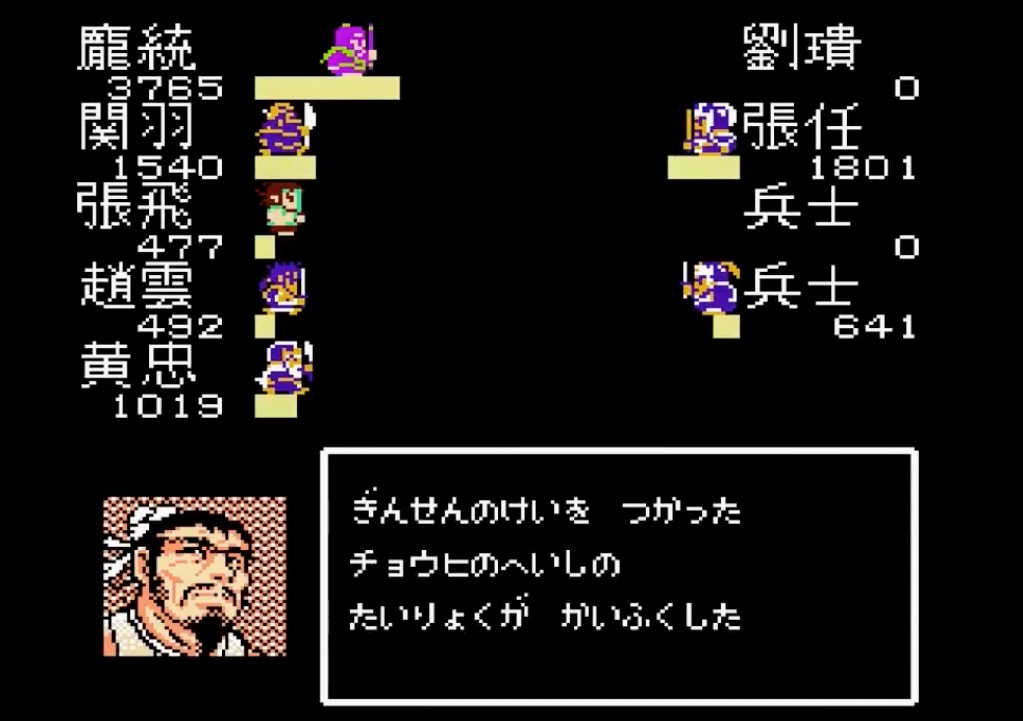

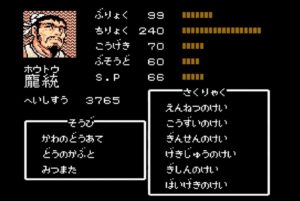

真偽はわかりませんが、劉備は、諸葛亮、関羽、張飛、趙雲という〝一軍〟を荊州に残し、〝2軍〟文臣は龐統、武将は黄忠、魏延を連れて蜀へ出陣します。

劉備と劉璋は涪(ふう)県で会い、大いに意気投合して、百余日にわたってたのしく宴会をつづけました。

劉備に劉璋配下の張松が「今劉璋をバッサリやりなさい」とすすめ、龐統もすすめたが、劉備は容れませんでした。

劉備はそのあと劉璋に張魯征討をたのまれて北へむかい、葭萌(かほう)に一年ばかりとどまりました。

龐統は、いつまでも同じところでぐずぐずしているのはよろしくない、と劉備に三つの選択肢を示しました。

「ひそかに精兵を選び、昼夜兼行で成都を急襲する。これが上計。

荊州へ帰ると言いふらす。白水を守っている将が出てくるだろうから斬る。その兵を収容しておもむろに成都へむかう。これが中計。

白帝まで引きあげ、荊州の兵をあわせてあらためて出なおす。これは下計です。」

果たして劉備は中計を採用しました。

なお、『三国志』が記す龐統の建策はわずかに上の二つです。一つは却下され、一つは中計が採用されて、龐統が最上策と信じたものは取ってもらえませんでした。

龐統、劉備を諫める名言

蜀侵攻が順調に進んでいたある日、劉備は宴会を催し、龐統に「今日の集まりは大変楽しいではないか」と語りかけました。

龐統は「他人の国を侵して楽しいとは、仁者の兵ではありません」と答えました。

劉備は腹を立てて「周の武王が紂(ちゅう。殷の紂王)を討伐した時、歌ったり舞ったりする者がいたが、仁者の戦ではなかったか。君の言葉は的外れだ」と言い、龐統を退席させました。

しかし、劉備はすぐに後悔して龐統を呼び戻します。龐統は素知らぬ顔をして陳謝もせず、平然と飲み食いしていました。

劉備が「先ほどの議論はどちらが間違っていたのだろうか」と訊ねると、龐統は「君臣ともどもでした」と答えました。

龐統は劉璋攻撃を劉備に積極的に勧めたが、それが道義に外れたことだとよくわかっており、それで思わず「仁者の兵に非ず」と口にしてしまったのでしょう。

流矢での死の真相

劉備軍は手ごわい抵抗にあい、おとすのに一年かかり、この際に龐統は流矢にあたって落命してしまいます。

ちなみに、中国の史書には「流矢にあたって落命」というのがよく出ていますが、この「流矢」と日本語の「流れ矢」とはちがいます。

「流れ矢」は「目標をそれて飛ぶ矢」つまり見当ちがいのところを単独で飛んでいる矢です。しかし、「流矢」は大量に放たれた、特定の誰かを狙った矢ではありません。

参考:徳間文庫カレッジ『三國志群雄録 増補改訂版』、『三国志きらめく群像』ちくま文庫など