『三国志演義』に「三絶」という言葉があります。三つの観念に関する傑出した人物という意味です。

「義絶」は関羽、「智絶」は孔明、そして「奸絶」が曹操です。「治世の能臣、乱世の奸雄」の面目躍如です。

「奸雄」とは、知恵者ではあるが、悪だくみに長けているという意味です。

こういった曹操の悪者のイメージは、虚実に関わらず、どのようなエピソードが元ネタになったのでしょうか?調べてみました。

親族殺害と自己正当化

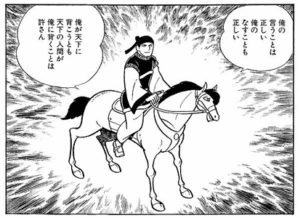

董卓が後漢の宮廷を支配し悪行の限りをしていた頃、曹操は董卓暗殺を企てますが、呂布に阻まれて、都にいられなくなり、お尋ね者になります。

董卓の手から逃げる途中で遠い親せきである呂伯奢の家に立ち寄ります。呂伯奢が親切に応対してくれたにも関わらず、疑心暗鬼の塊になって一家を殺害してしまう。

その際の自己正当化の言葉「わしが人を裏切ることがあろうとも、他人にわしを裏切らせないぞ」

横山光輝『三国志』第4巻「乱世の奸雄」

この時に曹操と一緒に董卓暗殺に関わって失敗し、一緒に逃げていたのが陳宮です。

陳宮は曹操の「奸智」=悪にあきれ果て、曹操のもとを去って、後に呂布とともに曹操に立ちはだかるのです。

もちろんこのエピソードだけが三国志演義で曹操が悪者役になった理由だとは申し上げません。

しかしかなり大きなウェイトを占める話だったのではないでしょうか。僕はそう思います。

参考:『三国志の道標』関西大学出版部