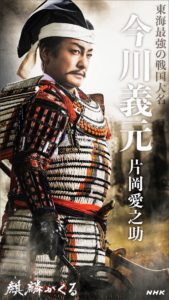

今川義元というと、桶狭間の戦いで若き織田信長に敗れた凡将といったイメージを抱く方が多いかもしれません。しかし、そういうイメージは誤りです。

実際の義元は、「海道一の弓取り」と呼ぶにふさわしく、戦国時代における、一、二を争う実力者でした。

名門・今川家

今川家は、俗に「御所 (足利) が絶えれば吉良が継ぎ、吉良が絶えれば今川が継ぐ」と言われる、名門中の名門です。

しかし名門と言う事だけで生き残れるほど戦国の世は甘くありません。下克上の世の中だからです。

では、なぜ今川家は、今川義元は、その名もにふさわしいような強大な力を持つことができたのでしょうか?

そこには今川義元の大変優れた経済政策があったと言えるでしょう。

あまりにも先進的な経済政策

天文5年(1536)義元は家督継承後、富国強兵策に手腕を発揮していきます。

① 東海道の支配

まず東海道の商品流通を押さえました。京都と東国を結ぶルートを管理し、関税をかけることで莫大な収入を得ました。

②海道の支配

次に海のルートを押さえたことです。当時は伊勢湾から駿河湾一帯にかけ、商船が盛んに往来していました。それを管理し、関税をかけることで、安定した財源としました。

③金山開発

さらに金山開発に力を入れました。大井川と安倍川上流には多くの金山が存在しました。

義元の父・氏親も開発しましたが、義元の代には灰吹法という画期的な精錬方法が導入され、産金量が飛躍的に伸びています。京都の公家がたびたび、「今川家から金を贈られた」と記すほどでした。

④ 商人の経済活動の活性化

そして、大名が主導するかたちでの、商人の経済活動の活性化を図ったことです。

義元は、駿府の豪商・友野二郎兵衛を商人頭とし、商人を束ねさせました。民間の力を最大限引き出そうとしたのです。

信長より早かった?!楽市楽座

楽市楽座と言えば織田信長独自の政策のようなイメージがまだありますが、他の戦国大名も試みていました。今川義元もその1人だったようです。

義元時代には記録こそないものの、後を継いだ氏真が、織田信長よりも早くに楽市楽座を実施した記録があるそうです。

今川氏真というと、蜀の劉禅のような暗愚な二代目的で、蹴鞠だけが得意というイメージが根強いですが、侮ってはいけませんね。

おはぐろは常識!

最後に今川義元のイメチェンのダメ押しをしておきましょう。

桶狭間で無残な死を遂げた義元は、「鉄漿を塗り、輿に乗ったところを討たれる」という最期から、公家きどりで、馬にも乗れない、太った武将というイメージを持たれるようになりました。

しかし、それは間違いです。実際は馬に乗れましたし、輿は織田方に対し、今川家の勢威を示す意図がありました。

鉄漿(おはぐろ)も当時の貴人の嗜みの一つで、決して否定されるものではありませんでした。

参考:歴史街道2019年9月号など